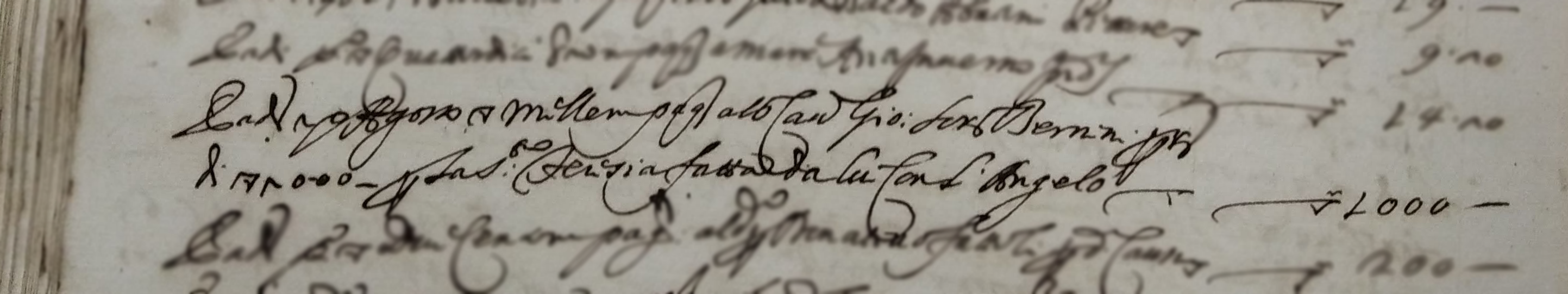

Figura 1. Particolare del libro mastro del 1652 (c. 734) del Banco di Santo Spirito su cui è registrato un pagamento a Gian Lorenzo Bernini per la realizzazione della Estasi di Santa Teresa d'Avila.

Et a di 20 agosto s(cudi) mille m(oneta) pag(ati) al Cav(alier) Gio(van) Lor(enzo) Bernini per / di s(cudi) 2000 p(er) la S(an)ta Teresia fatta da lui con l’Angelo s(cudi) 1000

Tra il 1647 e il 1652 Gian Lorenzo Bernini realizzò per la cappella Cornaro, nella chiesa di santa Maria della Vittoria in Roma, la famosa Estasi di Santa Teresa d'Avila. La scultura in marmo e bronzo ritrae la transverberazione della santa, termine che nella mistica cristiana definisce il momento in cui l'angelo le trafigge il cuore con una lancia infuocata, risvegliando in lei l'amore verso Dio. L'opera fu commissionata dal cardinale Federico Cornaro, illustre e raffinato esponente di una ricca famiglia veneziana stabilitasi pochi anni prima a Roma. Il cardinale voleva infatti far realizzare una maestosa cappella di famiglia, mentre per Bernini l'incarico rappresentò un grande riscatto sulla piazza romana, visto il precedente fallimento nella costruzione della torre campanaria della facciata di S. Pietro.

Quale legame intercorre tra l'Estasi e i registri contabili di un banco pubblico seicentesco? La storia dell'opera di Bernini è strettamente legata ai pagamenti effettuati per realizzarla, di cui si hanno tracce esaustive nei registri contabili (libri mastri) del Banco di Santo Spirito, banco pubblico dello Stato Pontificio. Il cardinale Cornaro infatti aprì nel 1647 presso il Banco un conto dedicato alla cappella di famiglia, in cui transitarono tutti i pagamenti effettuati per la realizzazione. Le carte relative al Banco di Santo Spirito giunte fino a noi, di proprietà di UniCredit S.p.A., sono custodite - sulla base di un contratto di comodato d'uso - presso l'Archivio storico della Banca d'Italia. Il fondo archivistico, sebbene quasi esclusivamente di natura contabile, è divenuto uno strumento molto utile tra i ricercatori, in prevalenza storici dell'arte, per la ricostruzione delle committenze di opere d'arte su una piazza importante come quella romana. E per quanto riguarda la committenza del Cornaro, i libri mastri raccontano una storia molto interessante.

Figura 2. Coste dipinte di due libri mastri del mastro del Banco di Santo Spirito (Archivio storico della Banca d'Italia).

Nella sala Banche private e Banchi pubblici. Italia tra '300 e '600 della mostra "L'Avventura della Moneta", sono stati esposti alcuni libri mastri del Banco, tra cui in particolare quello del 1652 aperto alla "pagina" in cui il 20 agosto venne registrato il pagamento di s[cudi] mille m[oneta] pag[ati] al Cav[alier] Gio[van] Lor[enzo] Bernini per / di s[cudi] 2000 p[er] la S[an]ta Teresia fatta da lui con l'Angelo.

Quale compenso per l'Estasi, Bernini ricevette complessivamente 2.000 scudi: il pagamento di 1.000 scudi era stato preceduto da altri due pagamenti, ognuno da 500 scudi, rispettivamente del 23 giugno 1649 e del 5 gennaio 1652.

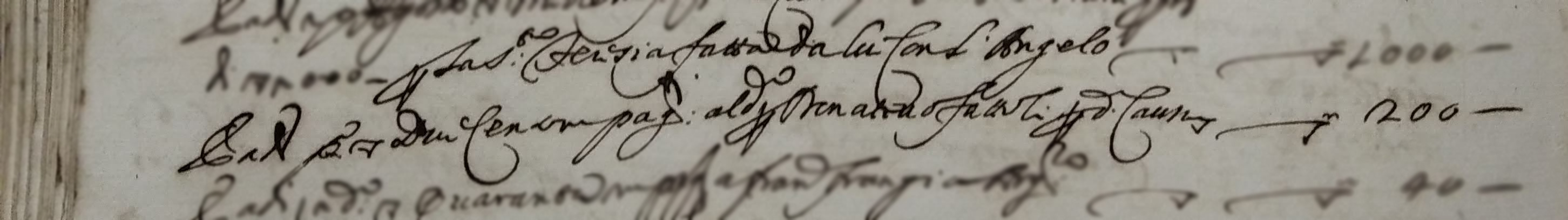

A questi vanno però aggiunti altri 200 scudi versati a Bernini "per donativo fattoli". Siamo ad agosto 1652 e la realizzazione della cappella doveva essere pressoché ultimata, se si pensa che i pagamenti successivi - che terminano nel 1653 - si riferiscono esclusivamente ai lavori di sistemazione dell'opera nella cappella. È lecito interpretare questo pagamento come un riconoscimento fatto dal cardinale al maestro per l'esecuzione dell'Estasi.

Figura 3. Particolare della carta n. 734 del libro mastro del 1652 del Banco di Santo Spirito (Archivio storico della Banca d'Italia).

Et a di d(ett)o [20 agosto] s(cudi) Due Cento m(oneta) pag(ati) al d(ett)o [Cavalier G. L. Bernini] per Donativo fattoli p(er) d(etta) Causa [la Santa Teresia] s(cudi) 200

Ma le carte del Banco delineano anche una fitta rete di manovalanze che coadiuvarono il lavoro del Bernini per la realizzazione dell'Estasi. Lo scalpellino Gabriele Renzi, ad esempio, ricevette solo nel 1647 la non irrisoria somma di 1.450 scudi; i pagamenti a suo favore, sempre ingenti, continuarono fino al 1652. È probabile che tali somme siano riferibili non soltanto alla lavorazione dei preziosi marmi destinati alle decorazioni architettoniche, ma anche alla fornitura dei marmi stessi. Numerosi sono i pagamenti anche al mastro Giovanni Albino, per i lavori di muratura e per gli stucchi, fra il 1648 e il 1653. E via via - in tono minore - ad altri intagliatori, scalpellini, scultori, argentieri, doratori, pittori, bronzisti[1]. L'iscrizione di queste somme su un conto dedicato ci fa capire anche l'utilità pratica del Banco. Girare sulla piazza romana con certe cifre non era sicuramente una cosa consueta, bensì assai rischiosa.

Il Banco era solito emettere delle cedole che circolavano liberamente a Roma: si trattava di titoli di credito emessi da un correntista nei limiti della somma da lui depositata e che venivano trasferiti da un prenditore all'altro, previo controllo della copertura da parte dei funzionari del Banco, cosicché nella città la circolazione della moneta metallica era pressoché nulla. Al Banco, come risulta dal documento di fondazione, il breve di Paolo V, infatti era precluso il prestito: poteva solo ricevere somme in deposito e restituirle o trasferire importi da un conto di deposito all'altro. L'unico impiego autorizzato delle somme depositate era l'acquisto di "luoghi di monti camerali", ovvero titoli del debito pubblico della Camera Apostolica dello Stato Pontificio.

Figura 4. Cedole del Banco di Santo Spirito (Archivio storico della Banca d'Italia).

Ma in fin dei conti, che valore avevano 2.000 scudi pagati al Bernini? Tralasciando le oscillazioni legate all'inflazione, in generale il costo della vita nella città di Roma in quel periodo era molto più alto delle città nel resto dell'Europa[2]. Il grano, ad esempio, costava circa 4 baiocchi al chilo, circa il doppio di Napoli. Per il pesce di qualità servivano 24 baiocchi al chilo, come per due galli. La carne costava meno: 9 baiocchi al chilo, anche per quella di agnello; la metà per quella di maiale. Il vino, che forniva insieme al pane la maggior parte delle calorie giornaliere, costava tra i 3 e i 4 baiocchi al litro; per una dozzina di uova serviva un baiocco. Per quel che riguarda i salari, invece, un muratore abile guadagnava 35 baiocchi al giorno. Un medico a bordo di una galea percepiva 216 scudi l'anno, mentre lo stipendio annuale medio dei professori dell'Università a Roma era di 166 scudi. Possiamo facilmente dedurre che 2.000 scudi rappresentavano un compenso assai ingente: equivalevano a 2 milioni e 400.000 uova o a circa 22.000 chili di carne; erano pari a circa 6.000 giornate lavorative di un muratore o a 12 anni di lavoro di un professore universitario!

[1] C. Napoleone, Bernini e il cantiere della Cappella Cornaro, in «Antologia di Belle Arti», n.s., LV-LVIII, 1998, pp. 172-86.