L'influsso dell'inglese nell'italiano contemporaneo potrebbe far pensare che molti dei tecnicismi usati nel linguaggio dell'economia siano parole di origine anglosassone: credit, debit, bank, tariff, policy. In realtà è vero il contrario. La posizione egemonica dell'Italia medievale e rinascimentale nei settori della finanza e del commercio ha lasciato un'impronta lessicale consistente e visibile in tutte le moderne lingue europee. Molte voci del lessico aritmetico, economico e mercantile sono italianismi, vocaboli originari della lingua italiana (o meglio dei volgari antichi d'Italia) che si sono poi trasferiti, grazie all'intensità dei commerci e alle filiali in paesi esteri, in altre lingue europee. Questi vocaboli di diffusione internazionale rimandano a nozioni, istituzioni e strumenti che costituiscono le fondamenta su cui si è edificata la moderna scienza economica. L'antefatto è dato dallo straordinario sviluppo della civiltà mercantile italiana nei secoli XIII-XV, che vede la nascita di metodi e istituti di assoluta novità, ma anche dall'altrettanto importantissima codificazione di queste tecniche nella tradizione scritta, dalla Summa de Arithmetica di Luca Pacioli (fine Quattrocento) alla successiva trattatistica cinquecentesca.

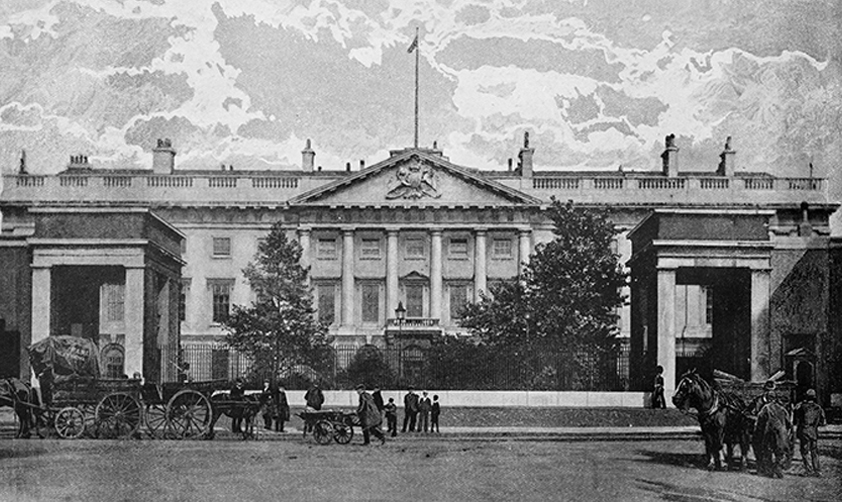

Fra i primissimi prestiti lessicali italiani nella lingua inglese troviamo ad esempio lombard o lombart, espressione che indicava gli abitanti dell'area settentrionale della penisola, ma anche gli "italiani" in genere; la voce è usata nel Trecento in inglese con il significato di "commerciante" o anche col meno nobile "prestatore a usura". A testimonianza di questi antichi collegamenti, ancora oggi a Londra c'è una via denominata Lombard Street. Il nome deriva dalla prima famiglia dei lombardi (la famiglia Caursini) che si stabilì lì durante il regno di Edoardo II d'Inghilterra, a cui si unirono velocemente altre famiglie della stessa provenienza. Si trattava, come detto, di un gruppo di famiglie di banchieri e prestatori in pegno, il cui simbolo - le tre sfere d'oro della famiglia dei Medici - diventò da allora il contrassegno distintivo dei banchi dei pegni (fig. 1).

È interessante inoltre notare come il metodo della partita doppia che trova una prima formale teorizzazione nella citata opera di Luca Pacioli - venga menzionato da autori fuori d'Italia, fra fine Seicento e inizio Settecento, come sistema tipicamente italiano, come si vede ad esempio nei titoli dei libri di studiosi e imprenditori come Pietro Paolo Scali, del francese Samuel Ricard o dell'inglese Hustcraft Stephens1.

Sulla scia di quanto detto, meritano una segnalazione alcuni vocaboli che in epoca antica sono passati dall'italiano in altre lingue, per tornare poi (prevalentemente dall'inglese) con significato moderno: i cosiddetti "cavalli di ritorno", come li chiamano i linguisti.

La parola inglese computer, diffusa in quasi tutte le lingue del mondo è un anglicismo che risale alla terminologia aritmetica di età medievale. Il termine viene infatti dal latino tardo "computare" che in italiano antico resta invariato per poi evolversi in "contare", con il significato di "contare, eseguire operazioni e calcoli". Il termine, recuperato dalle lingue romanze, va inteso dunque nel suo significato di "calcolatore elettronico". Pacioli usava infatti il termine computista per indicare chi era esperto nella tecnica del calcolare e avvertiva che chi gestiva traffici finanziari e mercantili dovesse essere «buon ragionieri e prompto computista». E del resto, nella relativamente recente era predigitale, chi frequentava gli istituti tecnici commerciali aveva sicuramente, tra i materiali che portava a scuola, quaderni di computisteria sui quali svolgeva ordinatamente gli esercizi di contabilità.

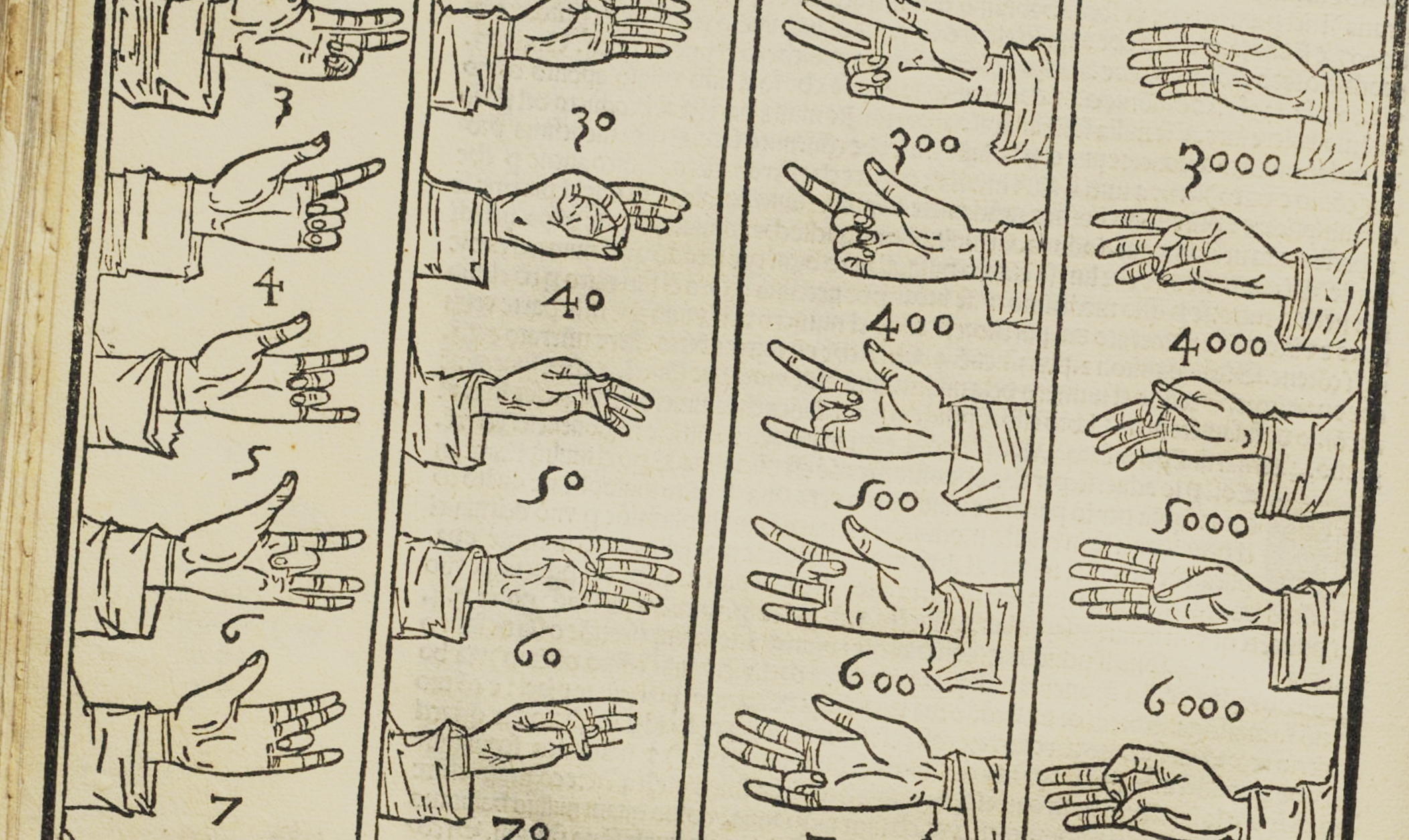

Con indigitazione invece si intendeva il "calcolo manuale, fatto con le dita": il termine deriva infatti dal latino digitum "dito". L'indigitazione era la prima operazione presentata nei libri d'abaco e insegnava alcune tecniche di calcolo veloce tramite l'uso delle dita. Da qui il termine inglese digit "numero" e digital "digitale". L'inglese digit, appunto, ha il significato di "cifra numerica", mutuato da "dito" quale primo strumento con cui si conta; da qui digital, che tratta, misura o elabora grandezze in forma numerica, tipicamente utilizzando le cifre 0 e 1.

Management, infine, deriva dal verbo italiano "maneggiare" e dal correlato sostantivo "maneggio", in cui si riconosce la derivazione da mano. Si tratta di un vocabolo con più significati che indica abilità e destrezza, originariamente nelle attività manuali, poi passato a definire più in generale l'insieme di capacità di carattere amministrativo-gestionale necessarie nei commerci e nelle attività imprenditoriali. Manager quindi è chi ha abilità nel "maneggiare".